3 étoiles. « Il reste encore demain ». Rome, 1946. Delia est mère de trois enfants et mariée à Ivano, mari autoritaire et violent. En plus de s’occuper du foyer, dans lequel vit également son beau-père grabataire et désagréable, elle multiplie les petits boulots pour améliorer le revenu familial très modeste. Malgré ce contexte pesant, Delia fait contre mauvaise fortune bon cœur jusqu’au jour où elle prend conscience que sa fille qui s’apprête à célébrer ses fiançailles pourrait bien connaître le même sort qu’elle.

3 étoiles. « Il reste encore demain ». Rome, 1946. Delia est mère de trois enfants et mariée à Ivano, mari autoritaire et violent. En plus de s’occuper du foyer, dans lequel vit également son beau-père grabataire et désagréable, elle multiplie les petits boulots pour améliorer le revenu familial très modeste. Malgré ce contexte pesant, Delia fait contre mauvaise fortune bon cœur jusqu’au jour où elle prend conscience que sa fille qui s’apprête à célébrer ses fiançailles pourrait bien connaître le même sort qu’elle.

« Il reste encore demain » surprend dès sa première scène, toutefois peu crédible, qui glace le sang et donne le ton au film qui se situe entre la tragédie et la comédie. Dans la première partie, l’équilibre entre gravité et humour n’est pas toujours réussi, à l’image des scènes chorégraphiées de la violence conjugale qui laissent songeur. Dans la seconde partie, par contre, le film prend une autre dimension. Son interprète principale, Paola Cortellesi, lumineuse et également derrière la caméra, va prendre les choses en main pour lutter contre ce patriarcat étouffant. C’est fait de manière subtile grâce à un scénario qui réserve de belles surprises et une fin aussi inattendue que spectaculaire.

2 étoiles. « Hors-Saison ». Mathieu, la cinquantaine, est un acteur connu qui traverse une grosse crise sur le plan professionnel. Pour se remettre d’aplomb, il part en thalassothérapie au bord de l’océan dans l’ouest de la France. Un jour, il reçoit un mot d’Alice qui habite dans la cité balnéaire et a entendu dire que le célèbre acteur y séjournait. Mathieu et Alice se sont aimés quinze ans auparavant. Ils décident de se revoir, l’occasion pour eux de revenir sur le passé, mais aussi le présent et l’avenir.

2 étoiles. « Hors-Saison ». Mathieu, la cinquantaine, est un acteur connu qui traverse une grosse crise sur le plan professionnel. Pour se remettre d’aplomb, il part en thalassothérapie au bord de l’océan dans l’ouest de la France. Un jour, il reçoit un mot d’Alice qui habite dans la cité balnéaire et a entendu dire que le célèbre acteur y séjournait. Mathieu et Alice se sont aimés quinze ans auparavant. Ils décident de se revoir, l’occasion pour eux de revenir sur le passé, mais aussi le présent et l’avenir.

Malgré quelques trop rares moments de grâce et deux scènes drôles, le dernier film de Stéphane Brizé (réalisateur, notamment, des excellents « La loi du marché » et de « En guerre ») tourne en rond. Et quand il ne le fait pas (l’interview, au demeurant très touchante, et le mariage de deux résidentes d’un EMS dans lequel Alice joue du piano), on ne comprend pas où il veut en venir. L’ennui n’est jamais bien loin, mais on ne tombe jamais complètement dedans grâce à la musique de Vincent Delerm et surtout à la présence magnétique de ses deux interprètes principaux. C’est déjà ça.

Toujours à l’affiche

4 étoiles. « Une vie ». Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un jeune banquier anglais va tout mettre en œuvre, avec l’aide de personnes qui sont sur place et d’autres, dont sa mère, qui sont à Londres, pour sauver des centaines d’enfants, pour la plupart juifs, promis à une mort certaine. N’écoutant que son courage et sa détermination, Nicolas Winton va organiser des convois vers l’Angleterre où 669 enfants trouveront refuge.

4 étoiles. « Une vie ». Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un jeune banquier anglais va tout mettre en œuvre, avec l’aide de personnes qui sont sur place et d’autres, dont sa mère, qui sont à Londres, pour sauver des centaines d’enfants, pour la plupart juifs, promis à une mort certaine. N’écoutant que son courage et sa détermination, Nicolas Winton va organiser des convois vers l’Angleterre où 669 enfants trouveront refuge.

Ce n’est qu’en 1988 que l’action héroïque de Nicolas Winton fut connue du grand public grâce à une émission de télévision. « Une vie » fait des aller et retour entre ces deux époques à l’aide de nombreux flashbacks. Si l’on peut reprocher au premier long-métrage de James Hawes d’être un peu trop classique dans sa forme, par contre on saluera la grande humanité et l’émotion, impossible de retenir ses larmes, qui s’en dégagent. Porté par une formidable distribution, dont Anthony Hopkins toujours aussi excellent, « Une vie » est un film, malgré son sujet difficile, positivement bouleversant car il montre que l’être humain peut aussi être capable du meilleur. Et ça fait du bien.

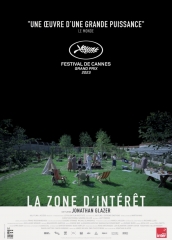

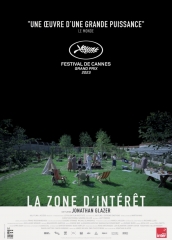

4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». Le commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin alors que de l’autre côté de la route se dresse le plus terrifiant camp de la mort de l’Histoire de l’humanité.

4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». Le commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin alors que de l’autre côté de la route se dresse le plus terrifiant camp de la mort de l’Histoire de l’humanité.

Oscar du meilleur film étranger, « La Zone d’intérêt », expression utilisée par les nazis pour décrire le périmètre de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d’Auschwitz, a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes 2023. Tourné sur place, le film raconte l’horreur sans rien, ou presque, montrer. Pour y parvenir, le réalisateur propose au spectateur une expérience sensorielle. Elle s’appuie non seulement sur le contraste entre la villa des Höss, son jardin, sa serre, sa piscine, la rivière à proximité, le bonheur familial et le mirador et les barbelés que l’on voit juste en face, mais également sur les sons qui sont omniprésents (aboiements, cris, pleurs, coups de fusil, phrases humiliantes des nazis) et convoquent irrémédiablement chez le spectateur des images qui sont pourtant hors-champ à l’exception de la fumée et des flammes qui s’échappent des cheminées. Cette mise en scène virtuose montre à quel point l’horreur a pu être banalisée par les nazis. Glaçant.

4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». Sandra, Samuel et leur fils Daniel, garçon de 11 ans malvoyant suite à un accident, vivent depuis deux ans à la montagne, loin de tout. Alors qu'il revient d'une promenade avec son chien guide, Daniel trouve le corps de son père, immobile dans la neige. Tout semble indiquer qu’il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute ayant entraîné sa mort. Mais l’autopsie laisse la place au doute. Accident ? Suicide ? Homicide ? En l'absence de témoin, la justice se penche sur la vie du couple pour tenter de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là.

4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». Sandra, Samuel et leur fils Daniel, garçon de 11 ans malvoyant suite à un accident, vivent depuis deux ans à la montagne, loin de tout. Alors qu'il revient d'une promenade avec son chien guide, Daniel trouve le corps de son père, immobile dans la neige. Tout semble indiquer qu’il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute ayant entraîné sa mort. Mais l’autopsie laisse la place au doute. Accident ? Suicide ? Homicide ? En l'absence de témoin, la justice se penche sur la vie du couple pour tenter de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là.

Palme d’Or du dernier Festival de Cannes, Oscar du meilleur scénario et multirécompensé aux César, « Anatomie d’une chute » a de nombreuses qualités : son scénario, sa mise en scène, sa direction d’acteur et le talent de sa distribution parmi laquelle on notera la performance exceptionnelle de Sandra Hüller. Elle incarne avec un rare brio cette femme qu’il est difficile de cerner renforçant ainsi le doute qui plane sur les circonstances de la mort de son mari. A ses côtés, le jeune Milo Machado Graner fait également des étincelles avec, notamment, une scène d’anthologie au cours du procès. Si l’on peut reprocher au film une longueur excessive (2h30) et une certaine froideur, qui s’explique toutefois par l’approche très réaliste voulue par la réalisatrice qui décortique la défaite d’un couple, il n’en demeure pas moins que « Anatomie d’une chute » est un film brillant.

3 étoiles. « La Nouvelle femme ». Paris, 1900. Lili d’Alengy, courtisane renommée, a un secret : sa fille Tina est née avec un handicap mental et pourrait menacer sa carrière. Elle décide alors de l’emmener à Rome pour la faire placer dans une institution. Dans la capitale italienne, elle fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode révolutionnaire d’apprentissage pour les élèves dits « déficients » et cache également un secret. Les deux femmes vont petit à petit se rapprocher et s’entraider pour gagner leur place dans ce monde d’hommes.

3 étoiles. « La Nouvelle femme ». Paris, 1900. Lili d’Alengy, courtisane renommée, a un secret : sa fille Tina est née avec un handicap mental et pourrait menacer sa carrière. Elle décide alors de l’emmener à Rome pour la faire placer dans une institution. Dans la capitale italienne, elle fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode révolutionnaire d’apprentissage pour les élèves dits « déficients » et cache également un secret. Les deux femmes vont petit à petit se rapprocher et s’entraider pour gagner leur place dans ce monde d’hommes.

On peut reprocher à « La Nouvelle femme », qui aborde d’intéressants thèmes (la condition de la femme, la maternité, l’inclusion, la différence, la pédagogie, le patriarcat), un manque parfois de dynamisme et d’originalité dans sa réalisation. Mais cette dernière fait, par contre, preuve d’une infinie délicatesse qui se retrouve dans le jeu des deux excellentes actrices principales, dans le soin apporté aux costumes, aux décors, à la lumière ou encore dans les scènes avec les enfants, handicapés ou non. En conclusion, une histoire touchante qui rend justice à la fondatrice des écoles Montessori et brosse un tableau éclairant sur l’époque dans laquelle elle se déroule.

3 étoiles. « Et plus si affinités ». Le couple de Xavier et Sophie ne respire plus la joie de vivre après vingt-cinq ans de vie commune. Quand Sophie décide d’inviter leurs jeunes voisins du dessus dont les ébats nocturnes et bruyants agacent au plus au point Xavier, ce dernier ne se montre guère enthousiaste. Confrontés aux mœurs libertaires de leurs voisins au cours d’un dîner où tous les éléments sont réunis pour que cela tourne mal, Xavier et Sophie vont être amenés à se remettre en question suite à une proposition inattendue du jeune couple.

3 étoiles. « Et plus si affinités ». Le couple de Xavier et Sophie ne respire plus la joie de vivre après vingt-cinq ans de vie commune. Quand Sophie décide d’inviter leurs jeunes voisins du dessus dont les ébats nocturnes et bruyants agacent au plus au point Xavier, ce dernier ne se montre guère enthousiaste. Confrontés aux mœurs libertaires de leurs voisins au cours d’un dîner où tous les éléments sont réunis pour que cela tourne mal, Xavier et Sophie vont être amenés à se remettre en question suite à une proposition inattendue du jeune couple.

Pour qu’un film en huis clos comme « Et plus si affinités » fonctionne, il est indispensable d’avoir une distribution de haut vol, des dialogues percutants et une réalisation qui évite autant que faire se peut la sensation de théâtre filmé. Tel est bien le cas avec cette comédie qui interroge les relations au sein du couple. Bien qu’un brin caricatural – les jeunes ont une sexualité débridée, les vieux n’en ont plus du tout – et par moment répétitif, le long-métrage atteint son but en faisant rire, souvent jaune, tout en n’oubliant pas d’émouvoir avec une fin certes prévisible, mais bien amenée.

3 étoiles. « Scandaleusement vôtre ». Littlehampton, Sussex. 1920. Edith Swan reçoit des lettres anonymes au langage pour le moins fleuri. Rose Gooding, sa voisine irlandaise peu conformiste, est rapidement soupçonnée d’être l’autrice des missives. La police s’en mêle, mais ne va pas au-delà des apparences. C’est alors qu’une policière, la première à occuper un tel poste dans le Sussex, décide de mener une enquête parallèle, les preuves accusant Rose Gooding étant de son point de vue peu convaincantes.

3 étoiles. « Scandaleusement vôtre ». Littlehampton, Sussex. 1920. Edith Swan reçoit des lettres anonymes au langage pour le moins fleuri. Rose Gooding, sa voisine irlandaise peu conformiste, est rapidement soupçonnée d’être l’autrice des missives. La police s’en mêle, mais ne va pas au-delà des apparences. C’est alors qu’une policière, la première à occuper un tel poste dans le Sussex, décide de mener une enquête parallèle, les preuves accusant Rose Gooding étant de son point de vue peu convaincantes.

Inspirée d’une histoire vraie et portée par des actrices formidables, cette comédie féministe so british à l’ancienne aborde les mœurs anglaises de l’époque en tirant à vue sur le patriarcat, l’intolérance, le racisme ou encore la bigoterie. C’est souvent drôle, les dialogues sont excellents, mais également plus émouvant à partir du moment que la personne coupable est connue. Alors, certes, le film a tendance à tourner un peu en rond dans sa seconde partie, mais cela n’enlève pas l’impression positive qui s’en dégage au moment du générique de fin.

2 étoiles. « Bolero ». Paris, 1928. La danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. En panne d’inspiration, bien qu’en étant à l’écoute de tous les bruits qui l’entourent, et tourmenté par les principaux épisodes de sa vie (les échecs de ses débuts, la guerre de 14-18, la relation avec sa mère ou encore l’amour impossible qu’il éprouve pour sa muse Misia Sert), le compositeur repousse sans cesse le moment de livrer la partition, qui donnera finalement naissance au célébrissime Bolero, à la chorégraphe.

2 étoiles. « Bolero ». Paris, 1928. La danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. En panne d’inspiration, bien qu’en étant à l’écoute de tous les bruits qui l’entourent, et tourmenté par les principaux épisodes de sa vie (les échecs de ses débuts, la guerre de 14-18, la relation avec sa mère ou encore l’amour impossible qu’il éprouve pour sa muse Misia Sert), le compositeur repousse sans cesse le moment de livrer la partition, qui donnera finalement naissance au célébrissime Bolero, à la chorégraphe.

Comme son titre l’indique, le film s’attache à la naissance de cette œuvre musicale connue dans le monde entier depuis bientôt un siècle. Mais « Bolero » est bien plus que ça puisqu’il met en parallèle les difficultés de la création avec le parcours de vie tourmenté du musicien. Si le procédé s’avère intéressant dans sa première partie, il finit par lasser et tire inutilement en longueur un film qui aurait mérité, à l’image du Bolero, d’aller crescendo, ce qui n’est malheureusement pas le cas.

2 étoiles. « All of us Stangers ». Adam vit à Londres dans une tour où la plupart des appartements sont vides. Un soir, il rencontre dans l’immeuble un jeune et beau voisin qui tente de le séduire. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de ses parents décédés trente ans auparavant dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que douze ans. Il décide alors de retourner dans la maison de son enfance où ses géniteurs occupent les lieux et ont le même âge que le jour de leur mort.

2 étoiles. « All of us Stangers ». Adam vit à Londres dans une tour où la plupart des appartements sont vides. Un soir, il rencontre dans l’immeuble un jeune et beau voisin qui tente de le séduire. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de ses parents décédés trente ans auparavant dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que douze ans. Il décide alors de retourner dans la maison de son enfance où ses géniteurs occupent les lieux et ont le même âge que le jour de leur mort.

A la lecture de ce synopsis, on aura compris qu’il y a une part de fantastique dans « All of us strangers » avec cette rencontre entre Adam et ses parents morts. C’est l’occasion pour ce dernier de faire le point sur sa vie (son homosexualité, sa solitude, la difficulté de faire son deuil) avec ceux qui l’ont quitté trop tôt. Cela donne quelques scènes certes émouvantes, mais plutôt convenues. De plus, les aller et retour entre le réel et le fantastique finissent par lasser. Quant à la fin, et sans vouloir rien dévoiler, le moins qu’on puisse écrire est qu’elle interpelle. Malgré ses quatre excellents interprètes et une magnifique photographie, c’est donc la déception qui l’emporte.

1 étoile. « Pauvres Créatures ». Bella est une jeune femme qui a été ramenée à la vie de manière peu conventionnelle par le non moins conventionnel Docteur Baxter. Suite à l’opération subie, Bella doit réapprendre à vivre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat fantasque pour un voyage qui l’amènera à se réaliser en tant que femme.

1 étoile. « Pauvres Créatures ». Bella est une jeune femme qui a été ramenée à la vie de manière peu conventionnelle par le non moins conventionnel Docteur Baxter. Suite à l’opération subie, Bella doit réapprendre à vivre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat fantasque pour un voyage qui l’amènera à se réaliser en tant que femme.

Lion d’or au Festival de Venise 2023 et nommé à 11 reprises pour les prochains Oscars, « Pauvres Créatures » est l’adaptation du roman du même nom d’Alasdair Gray paru en 1992. Selon le scénariste Tony McNamara, le film est une satire brûlante sur les hommes et « traite de l’évolution et de l’émancipation d’une femme qui grandit dans une société masculine très répressive. »

Pour atteindre cet objectif, le réalisateur met l’héroïne dans des situations humiliantes, comme dans les innombrables scènes de prostitution, qui questionnent. A cette interrogation de fond s’ajoute celle de la forme avec une esthétique pour le moins surprenante en raison du mélange du noir et blanc et de la couleur ainsi que d’un recours abusif au grand-angle qui déforme l’image. Cela donne au film une allure de farce qui ne fait guère rire. Pire, on s’ennuie ferme dans une première partie interminable, la seconde étant heureusement un peu plus digeste.

1 étoile. « Past lives ». A 12 ans, Nora et Hae Sung fréquentent la même école et sont très proches l’un de l’autre jusqu’à ce que la famille de Nora émigre au Canada. Douze ans plus tard, ils se retrouvent grâce aux réseaux sociaux et échangent quelques temps virtuellement avant une nouvelle coupure. Alors qu’ils ont à présent 36 ans et que Nora est mariée à New-York, Hae Sung décide de lui rendre visite les confrontant à ce qu’ils auraient pu être, et à ce qu’ils pourraient devenir.

1 étoile. « Past lives ». A 12 ans, Nora et Hae Sung fréquentent la même école et sont très proches l’un de l’autre jusqu’à ce que la famille de Nora émigre au Canada. Douze ans plus tard, ils se retrouvent grâce aux réseaux sociaux et échangent quelques temps virtuellement avant une nouvelle coupure. Alors qu’ils ont à présent 36 ans et que Nora est mariée à New-York, Hae Sung décide de lui rendre visite les confrontant à ce qu’ils auraient pu être, et à ce qu’ils pourraient devenir.

La réalisatrice Celine Song s’est inspirée d’une expérience qu’elle a elle-même vécue au moment où elle s’est retrouvée assise dans un bar entre deux hommes issus de périodes très différentes de sa vie, soit son mari et son amour de jeunesse. Cette scène, proche de la fin, est d’ailleurs la plus réussie et très touchante. La réflexion sur le temps qui passe et la nostalgie qui va parfois avec, le déracinement, le choc des cultures ou encore la confrontation entre ce qu’on vit et ce qu’on aurait pu vivre n’est pas inintéressante. Mais la lenteur abyssale du film relègue toutes ces bonnes intentions en seconde position derrière l’ennui qui n’est jamais bien loin.

5 étoiles : à voir absolument, 4 étoiles : chaudement recommandé, 3 étoiles : ça vaut la peine, 2 étoiles : pas indispensable, 1 étoile : il y a mieux à faire, 0 étoile : à éviter

3 étoiles. « La Nouvelle femme ».

3 étoiles. « La Nouvelle femme ». 3 étoiles. « Et plus si affinités ».

3 étoiles. « Et plus si affinités ». 4 étoiles. « Une vie ».

4 étoiles. « Une vie ». 4 étoiles. « La Zone d’intérêt ».

4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». 4 étoiles. « Anatomie d’une chute ».

4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». 3 étoiles. « Scandaleusement vôtre ».

3 étoiles. « Scandaleusement vôtre ». 2 étoiles. « Bolero ».

2 étoiles. « Bolero ». 1 étoile. « Pauvres Créatures ».

1 étoile. « Pauvres Créatures ».  1 étoile. « Past lives ».

1 étoile. « Past lives ». 4 étoiles. « Une vie ». Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un jeune banquier anglais va tout mettre en œuvre, avec l’aide de personnes qui sont sur place et d’autres, dont sa mère, qui sont à Londres, pour sauver des centaines d’enfants, pour la plupart juifs, promis à une mort certaine. N’écoutant que son courage et sa détermination, Nicolas Winton va organiser des convois vers l’Angleterre où 669 enfants trouveront refuge.

4 étoiles. « Une vie ». Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un jeune banquier anglais va tout mettre en œuvre, avec l’aide de personnes qui sont sur place et d’autres, dont sa mère, qui sont à Londres, pour sauver des centaines d’enfants, pour la plupart juifs, promis à une mort certaine. N’écoutant que son courage et sa détermination, Nicolas Winton va organiser des convois vers l’Angleterre où 669 enfants trouveront refuge. 3 étoiles. « Scandaleusement vôtre ». Littlehampton, Sussex. 1920. Edith Swan reçoit des lettres anonymes au langage pour le moins fleuri. Rose Gooding, sa voisine irlandaise peu conformiste, est rapidement soupçonnée d’être l’autrice des missives. La police s’en mêle, mais ne va pas au-delà des apparences. C’est alors qu’une policière, la première à occuper un tel poste dans le Sussex, décide de mener une enquête parallèle, les preuves accusant Rose Gooding étant de son point de vue peu convaincantes.

3 étoiles. « Scandaleusement vôtre ». Littlehampton, Sussex. 1920. Edith Swan reçoit des lettres anonymes au langage pour le moins fleuri. Rose Gooding, sa voisine irlandaise peu conformiste, est rapidement soupçonnée d’être l’autrice des missives. La police s’en mêle, mais ne va pas au-delà des apparences. C’est alors qu’une policière, la première à occuper un tel poste dans le Sussex, décide de mener une enquête parallèle, les preuves accusant Rose Gooding étant de son point de vue peu convaincantes. 2 étoiles. « Bolero ». Paris, 1928. La danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. En panne d’inspiration, bien qu’en étant à l’écoute de tous les bruits qui l’entourent, et tourmenté par les principaux épisodes de sa vie (les échecs de ses débuts, la guerre de 14-18, la relation avec sa mère ou encore l’amour impossible qu’il éprouve pour sa muse Misia Sert), le compositeur repousse sans cesse le moment de livrer la partition, qui donnera finalement naissance au célébrissime Bolero, à la chorégraphe.

2 étoiles. « Bolero ». Paris, 1928. La danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. En panne d’inspiration, bien qu’en étant à l’écoute de tous les bruits qui l’entourent, et tourmenté par les principaux épisodes de sa vie (les échecs de ses débuts, la guerre de 14-18, la relation avec sa mère ou encore l’amour impossible qu’il éprouve pour sa muse Misia Sert), le compositeur repousse sans cesse le moment de livrer la partition, qui donnera finalement naissance au célébrissime Bolero, à la chorégraphe. 4 étoiles. « La salle des profs ». Carla Nowak est enseignante de mathématiques et de gymnastique dans un collège où elle vient d’arriver. Depuis quelques temps, des vols ont lieu à la salle des profs. Des élèves sont soupçonnés, mais l’enquête interne ne donne rien de concret. Carla décide alors de mener ses propres investigations sans savoir qu’elles vont la conduire dans un engrenage dont elle aura toutes les peines à sortir.

4 étoiles. « La salle des profs ». Carla Nowak est enseignante de mathématiques et de gymnastique dans un collège où elle vient d’arriver. Depuis quelques temps, des vols ont lieu à la salle des profs. Des élèves sont soupçonnés, mais l’enquête interne ne donne rien de concret. Carla décide alors de mener ses propres investigations sans savoir qu’elles vont la conduire dans un engrenage dont elle aura toutes les peines à sortir. 4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». Le commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin alors que de l’autre côté de la route se dresse le plus terrifiant camp de la mort de l’Histoire de l’humanité.

4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». Le commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin alors que de l’autre côté de la route se dresse le plus terrifiant camp de la mort de l’Histoire de l’humanité. 4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». Sandra, Samuel et leur fils Daniel, garçon de 11 ans malvoyant suite à un accident, vivent depuis deux ans à la montagne, loin de tout. Alors qu'il revient d'une promenade avec son chien guide, Daniel trouve le corps de son père, immobile dans la neige. Tout semble indiquer qu’il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute ayant entraîné sa mort. Mais l’autopsie laisse la place au doute. Accident ? Suicide ? Homicide ? En l'absence de témoin, la justice se penche sur la vie du couple pour tenter de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là.

4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». Sandra, Samuel et leur fils Daniel, garçon de 11 ans malvoyant suite à un accident, vivent depuis deux ans à la montagne, loin de tout. Alors qu'il revient d'une promenade avec son chien guide, Daniel trouve le corps de son père, immobile dans la neige. Tout semble indiquer qu’il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute ayant entraîné sa mort. Mais l’autopsie laisse la place au doute. Accident ? Suicide ? Homicide ? En l'absence de témoin, la justice se penche sur la vie du couple pour tenter de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là. 1 étoile. « Pauvres Créatures ». Bella est une jeune femme qui a été ramenée à la vie de manière peu conventionnelle par le non moins conventionnel Docteur Baxter. Suite à l’opération subie, Bella doit réapprendre à vivre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat fantasque pour un voyage qui l’amènera à se réaliser en tant que femme.

1 étoile. « Pauvres Créatures ». Bella est une jeune femme qui a été ramenée à la vie de manière peu conventionnelle par le non moins conventionnel Docteur Baxter. Suite à l’opération subie, Bella doit réapprendre à vivre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat fantasque pour un voyage qui l’amènera à se réaliser en tant que femme.