4 étoiles. « La vie de ma mère ». Pierre, jeune trentenaire et fleuriste, est à la croisée des chemins aussi bien sur le plan professionnel que privé. C’est dans ce contexte que débarque sa mère, Judith, après deux ans sans se voir. Cette dernière s’est échappée de la clinique où elle séjourne en raison de ses troubles psychiques. Pierre n’a dès lors qu’une seule idée, ramener au plus vite sa mère d’où elle vient et reprendre le cours normal de sa vie. Mais le chemin qui doit les conduire à la clinique sera loin d’être un fleuve tranquille.

4 étoiles. « La vie de ma mère ». Pierre, jeune trentenaire et fleuriste, est à la croisée des chemins aussi bien sur le plan professionnel que privé. C’est dans ce contexte que débarque sa mère, Judith, après deux ans sans se voir. Cette dernière s’est échappée de la clinique où elle séjourne en raison de ses troubles psychiques. Pierre n’a dès lors qu’une seule idée, ramener au plus vite sa mère d’où elle vient et reprendre le cours normal de sa vie. Mais le chemin qui doit les conduire à la clinique sera loin d’être un fleuve tranquille.

Si l’on peut reprocher au film un côté un peu trop prévisible quant à son issue, on notera que ce petit bémol n’enlève en rien le fait que le scénario réserve des scènes surprenantes dans ce qui s’apparente à un « road movie ». Profondément humain, touchant et remarquablement interprété par Agnès Jaoui et William Lebghill qui forment un duo formidable, « La vie de ma mère » émeut entre rires et larmes sans jamais en faire trop, ni dans un sens ni dans l’autre. En résumé, un film plein d’émotions qui fait du bien.

4 étoiles. « La salle des profs ». Carla Nowak est enseignante de mathématiques et de gymnastique dans un collège où elle vient d’arriver. Depuis quelques temps, des vols ont lieu à la salle des profs. Des élèves sont soupçonnés, mais l’enquête interne ne donne rien de concret. Carla décide alors de mener ses propres investigations sans savoir qu’elles vont la conduire dans un engrenage dont elle aura toutes les peines à sortir.

4 étoiles. « La salle des profs ». Carla Nowak est enseignante de mathématiques et de gymnastique dans un collège où elle vient d’arriver. Depuis quelques temps, des vols ont lieu à la salle des profs. Des élèves sont soupçonnés, mais l’enquête interne ne donne rien de concret. Carla décide alors de mener ses propres investigations sans savoir qu’elles vont la conduire dans un engrenage dont elle aura toutes les peines à sortir.

Thriller psychologique par excellence, « La salle des profs » emmène constamment le spectateur là où on ne s’y attend pas grâce à un scénario intelligent qui fait constamment douter de la vérité et questionne au passage le racisme, le civisme, la morale ou encore les relations humaines dans un univers clos. Porté par son excellente actrice principale, Leonie Benesch, « La salle des profs », à qui on pourra juste reprocher une fin un peu décevante, est un film efficace, haletant et questionnant qui a connu un grand succès en Allemagne et était nommé dans la catégorie du meilleur film étranger pour les Oscars 2024.

Toujours à l’affiche

4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». Le commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin alors que de l’autre côté de la route se dresse le plus terrifiant camp de la mort de l’Histoire de l’humanité.

4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». Le commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin alors que de l’autre côté de la route se dresse le plus terrifiant camp de la mort de l’Histoire de l’humanité.

Oscar du meilleur film étranger, « La Zone d’intérêt », expression utilisée par les nazis pour décrire le périmètre de 40 kilomètres carrés entourant le camp de concentration d’Auschwitz, a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes 2023. Tourné sur place, le film raconte l’horreur sans rien, ou presque, montrer. Pour y parvenir, le réalisateur propose au spectateur une expérience sensorielle. Elle s’appuie non seulement sur le contraste entre la villa des Höss, son jardin, sa serre, sa piscine, la rivière à proximité, le bonheur familial et le mirador et les barbelés que l’on voit juste en face, mais également sur les sons qui sont omniprésents (aboiements, cris, pleurs, coups de fusil, phrases humiliantes des nazis) et convoquent irrémédiablement chez le spectateur des images qui sont pourtant hors-champ à l’exception de la fumée et des flammes qui s’échappent des cheminées. Cette mise en scène virtuose montre à quel point l’horreur a pu être banalisée par les nazis. Glaçant.

4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». Sandra, Samuel et leur fils Daniel, garçon de 11 ans malvoyant suite à un accident, vivent depuis deux ans à la montagne, loin de tout. Alors qu'il revient d'une promenade avec son chien guide, Daniel trouve le corps de son père, immobile dans la neige. Tout semble indiquer qu’il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute ayant entraîné sa mort. Mais l’autopsie laisse la place au doute. Accident ? Suicide ? Homicide ? En l'absence de témoin, la justice se penche sur la vie du couple pour tenter de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là.

4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». Sandra, Samuel et leur fils Daniel, garçon de 11 ans malvoyant suite à un accident, vivent depuis deux ans à la montagne, loin de tout. Alors qu'il revient d'une promenade avec son chien guide, Daniel trouve le corps de son père, immobile dans la neige. Tout semble indiquer qu’il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute ayant entraîné sa mort. Mais l’autopsie laisse la place au doute. Accident ? Suicide ? Homicide ? En l'absence de témoin, la justice se penche sur la vie du couple pour tenter de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là.

Palme d’Or du dernier Festival de Cannes, Oscar du meilleur scénario et multirécompensé aux César, « Anatomie d’une chute » a de nombreuses qualités : son scénario, sa mise en scène, sa direction d’acteur et le talent de sa distribution parmi laquelle on notera la performance exceptionnelle de Sandra Hüller. Elle incarne avec un rare brio cette femme qu’il est difficile de cerner renforçant ainsi le doute qui plane sur les circonstances de la mort de son mari. A ses côtés, le jeune Milo Machado Graner fait également des étincelles avec, notamment, une scène d’anthologie au cours du procès. Si l’on peut reprocher au film une longueur excessive (2h30) et une certaine froideur, qui s’explique toutefois par l’approche très réaliste voulue par la réalisatrice qui décortique la défaite d’un couple, il n’en demeure pas moins que « Anatomie d’une chute » est un film brillant.

2 étoiles. « All Of Us Strangers ». Adam vit à Londres dans une tour où la plupart des appartements sont vides. Un soir, il rencontre dans l’immeuble un jeune et beau voisin qui tente de le séduire. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de ses parents décédés trente ans auparavant dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que douze ans. Il décide alors de retourner dans la maison de son enfance où ses géniteurs occupent les lieux et ont le même âge que le jour de leur mort.

2 étoiles. « All Of Us Strangers ». Adam vit à Londres dans une tour où la plupart des appartements sont vides. Un soir, il rencontre dans l’immeuble un jeune et beau voisin qui tente de le séduire. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de ses parents décédés trente ans auparavant dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que douze ans. Il décide alors de retourner dans la maison de son enfance où ses géniteurs occupent les lieux et ont le même âge que le jour de leur mort.

A la lecture de ce synopsis, on aura compris qu’il y a une part de fantastique dans « All of Us Strangers » avec cette rencontre entre Adam et ses parents morts. C’est l’occasion pour ce dernier de faire le point sur sa vie (son homosexualité, sa solitude, la difficulté de faire son deuil) avec ceux qui l’ont quitté trop tôt. Cela donne quelques scènes certes émouvantes, mais plutôt convenues. De plus, les aller et retour entre le réel et le fantastique finissent par lasser. Quant à la fin, et sans vouloir rien dévoiler, le moins qu’on puisse écrire est qu’elle interpelle. Malgré ses quatre excellents interprètes et une magnifique photographie, c’est donc la déception qui l’emporte.

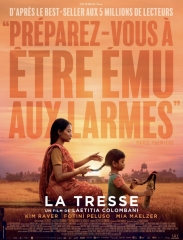

2 étoiles. « La Tresse ». Le film raconte l’histoire de trois femmes qui mènent chacune un combat sur un continent différent. Smita, intouchable en Inde, rêve de voir sa fille échapper au sort qui l’attend. Giulia, en Italie, doit faire face à l’accident de son père et à la ruine de l’entreprise familiale. Quant à Sarah, avocate réputée à Montréal, elle apprend, au moment où elle va être promue au sein de son cabinet, qu’elle est malade. Sans le savoir, Smita, Giulia et Sarah sont indirectement liées par quelque chose de très intime.

2 étoiles. « La Tresse ». Le film raconte l’histoire de trois femmes qui mènent chacune un combat sur un continent différent. Smita, intouchable en Inde, rêve de voir sa fille échapper au sort qui l’attend. Giulia, en Italie, doit faire face à l’accident de son père et à la ruine de l’entreprise familiale. Quant à Sarah, avocate réputée à Montréal, elle apprend, au moment où elle va être promue au sein de son cabinet, qu’elle est malade. Sans le savoir, Smita, Giulia et Sarah sont indirectement liées par quelque chose de très intime.

« La Tresse », réalisé par Laetitia Colombani, est adapté de son propre roman à succès paru en 2017. Compte tenu des lieux où les trois histoires se déroulent, tout spécialement en Inde et en Italie, le film avait un grand potentiel cinématographique au niveau des paysages. Et force est de constater que de ce point de vue-là, « La Tresse » ne déçoit pas, comme d’ailleurs les trois actrices principales convaincantes. Toutefois, le traitement en parallèle de ces trois récits a pour conséquence que l’on suit avec un certain détachement, et même parfois ennui, le destin mélodramatique de ces trois femmes. Heureusement, les trente dernières minutes où se noue…la tresse sont plus dynamiques et positivement émouvantes bien que sans véritable surprise.

2 étoiles. « Oppenheimer ». En 1942, persuadés que l’Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les USA décident, secrètement, de mettre au point la première bombe atomique de l’histoire. Robert Oppenheimer, brillant physicien, est responsable de ce projet. Avec son équipe de scientifiques, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, il va réussir à fabriquer cette arme qui sera utilisée à Hiroshima et Nagasaki le 6 août 1945.

2 étoiles. « Oppenheimer ». En 1942, persuadés que l’Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les USA décident, secrètement, de mettre au point la première bombe atomique de l’histoire. Robert Oppenheimer, brillant physicien, est responsable de ce projet. Avec son équipe de scientifiques, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, il va réussir à fabriquer cette arme qui sera utilisée à Hiroshima et Nagasaki le 6 août 1945.

A lire ce synopsis, on pourrait penser que « Oppenheimer », multirécompensé aux Oscars, est un film qui raconte le processus qui a amené à la fabrication de la bombe atomique. S’il en est bien évidemment question, le long-métrage, qui porte bien son nom avec ses 3 heures, est également très politique puisqu’on a reproché ensuite à celui qui était devenu un héros national d’être proche du parti communiste dans une Amérique qui avait développé un fort sentiment anticommuniste dans le contexte de la guerre froide. Ces deux approches scientifique et politique, une en couleur et l’autre en noir et blanc, se mêlent les unes aux autres dans une première partie confuse avec ses nombreux flashbacks et ses personnages qui donnent le tournis tant il y en a. Et ils parlent beaucoup, beaucoup trop. Il faut donc s’accrocher pour ne pas être largué malgré l’excellent jeu des acteurs et une musique (trop) omniprésente qui empêche tout juste de s’endormir.

Heureusement, la seconde partie est plus digeste grâce à des scènes spectaculaires et au conflit intérieur fort bien mis en scène du personnage principal. Il n’en demeure pas moins que la fin, très politique, est interminable. Qui trop embrasse, mal étreint.

1 étoile. « Pauvres Créatures ». Bella est une jeune femme qui a été ramenée à la vie de manière peu conventionnelle par le non moins conventionnel Docteur Baxter. Suite à l’opération subie, Bella doit réapprendre à vivre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat fantasque pour un voyage qui l’amènera à se réaliser en tant que femme.

1 étoile. « Pauvres Créatures ». Bella est une jeune femme qui a été ramenée à la vie de manière peu conventionnelle par le non moins conventionnel Docteur Baxter. Suite à l’opération subie, Bella doit réapprendre à vivre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat fantasque pour un voyage qui l’amènera à se réaliser en tant que femme.

Lion d’or au Festival de Venise 2023 et nommé à 11 reprises pour les prochains Oscars, « Pauvres Créatures » est l’adaptation du roman du même nom d’Alasdair Gray paru en 1992. Selon le scénariste Tony McNamara, le film est une satire brûlante sur les hommes et « traite de l’évolution et de l’émancipation d’une femme qui grandit dans une société masculine très répressive. »

Pour atteindre cet objectif, le réalisateur met l’héroïne dans des situations humiliantes, comme dans les innombrables scènes de prostitution, qui questionnent. A cette interrogation de fond s’ajoute celle de la forme avec une esthétique pour le moins surprenante en raison du mélange du noir et blanc et de la couleur ainsi que d’un recours abusif au grand-angle qui déforme l’image. Cela donne au film une allure de farce qui ne fait guère rire. Pire, on s’ennuie ferme dans une première partie interminable, la seconde étant heureusement un peu plus digeste.

5 étoiles : à voir absolument, 4 étoiles : chaudement recommandé, 3 étoiles : ça vaut la peine, 2 étoiles : pas indispensable, 1 étoile : il y a mieux à faire, 0 étoile : à éviter

4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». Le commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin alors que de l’autre côté de la route se dresse le plus terrifiant camp de la mort de l’Histoire de l’humanité.

4 étoiles. « La Zone d’intérêt ». Le commandant d’Auschwitz, Rudolph Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin alors que de l’autre côté de la route se dresse le plus terrifiant camp de la mort de l’Histoire de l’humanité. 2 étoiles. « All Of Us Strangers ». Adam vit à Londres dans une tour où la plupart des appartements sont vides. Un soir, il rencontre dans l’immeuble un jeune et beau voisin qui tente de le séduire. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de ses parents décédés trente ans auparavant dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que douze ans. Il décide alors de retourner dans la maison de son enfance où ses géniteurs occupent les lieux et ont le même âge que le jour de leur mort.

2 étoiles. « All Of Us Strangers ». Adam vit à Londres dans une tour où la plupart des appartements sont vides. Un soir, il rencontre dans l’immeuble un jeune et beau voisin qui tente de le séduire. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de ses parents décédés trente ans auparavant dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que douze ans. Il décide alors de retourner dans la maison de son enfance où ses géniteurs occupent les lieux et ont le même âge que le jour de leur mort.  1 étoile. « Pauvres Créatures ». Bella est une jeune femme qui a été ramenée à la vie de manière peu conventionnelle par le non moins conventionnel Docteur Baxter. Suite à l’opération subie, Bella doit réapprendre à vivre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat fantasque pour un voyage qui l’amènera à se réaliser en tant que femme.

1 étoile. « Pauvres Créatures ». Bella est une jeune femme qui a été ramenée à la vie de manière peu conventionnelle par le non moins conventionnel Docteur Baxter. Suite à l’opération subie, Bella doit réapprendre à vivre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat fantasque pour un voyage qui l’amènera à se réaliser en tant que femme. 4 étoiles. « Moi Capitaine ». Seydou et Moussa, deux jeunes cousins sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur pays pour rejoindre l’Europe où ils espèrent rencontrer le succès et faire fortune. Malgré certaines mises en garde sur les dangers d’un tel voyage et le rêve européen qui n’est que de la poudre aux yeux, Seydou et Moussa se lancent dans l’aventure. Elle va leur réserver de nombreuses épreuves dans lesquelles danger, violence, exploitation, mais aussi humanité vont sans cesse se côtoyer.

4 étoiles. « Moi Capitaine ». Seydou et Moussa, deux jeunes cousins sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur pays pour rejoindre l’Europe où ils espèrent rencontrer le succès et faire fortune. Malgré certaines mises en garde sur les dangers d’un tel voyage et le rêve européen qui n’est que de la poudre aux yeux, Seydou et Moussa se lancent dans l’aventure. Elle va leur réserver de nombreuses épreuves dans lesquelles danger, violence, exploitation, mais aussi humanité vont sans cesse se côtoyer.  4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». Sandra, Samuel et leur fils Daniel, garçon de 11 ans malvoyant suite à un accident, vivent depuis deux ans à la montagne, loin de tout. Alors qu'il revient d'une promenade avec son chien guide, Daniel trouve le corps de son père, immobile dans la neige. Tout semble indiquer qu’il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute ayant entraîné sa mort. Mais l’autopsie laisse la place au doute. Accident ? Suicide ? Homicide ? En l'absence de témoin, la justice se penche sur la vie du couple pour tenter de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là.

4 étoiles. « Anatomie d’une chute ». Sandra, Samuel et leur fils Daniel, garçon de 11 ans malvoyant suite à un accident, vivent depuis deux ans à la montagne, loin de tout. Alors qu'il revient d'une promenade avec son chien guide, Daniel trouve le corps de son père, immobile dans la neige. Tout semble indiquer qu’il est tombé de la fenêtre du grenier, cette chute ayant entraîné sa mort. Mais l’autopsie laisse la place au doute. Accident ? Suicide ? Homicide ? En l'absence de témoin, la justice se penche sur la vie du couple pour tenter de découvrir ce qui s’est passé ce jour-là. 2 étoiles. « La Tresse ». Le film raconte l’histoire de trois femmes qui mènent chacune un combat sur un continent différent. Smita, intouchable en Inde, rêve de voir sa fille échapper au sort qui l’attend. Giulia, en Italie, doit faire face à l’accident de son père et à la ruine de l’entreprise familiale. Quant à Sarah, avocate réputée à Montréal, elle apprend, au moment où elle va être promue au sein de son cabinet, qu’elle est malade. Sans le savoir, Smita, Giulia et Sarah sont indirectement liées par quelque chose de très intime.

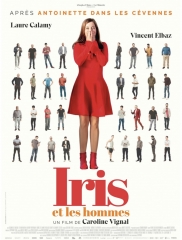

2 étoiles. « La Tresse ». Le film raconte l’histoire de trois femmes qui mènent chacune un combat sur un continent différent. Smita, intouchable en Inde, rêve de voir sa fille échapper au sort qui l’attend. Giulia, en Italie, doit faire face à l’accident de son père et à la ruine de l’entreprise familiale. Quant à Sarah, avocate réputée à Montréal, elle apprend, au moment où elle va être promue au sein de son cabinet, qu’elle est malade. Sans le savoir, Smita, Giulia et Sarah sont indirectement liées par quelque chose de très intime. 2 étoiles. "Iris et les hommes". Iris est apparemment comblée. Elle est reconnue dans son métier de dentiste, a deux filles adolescentes qui ne posent aucun problème et a épousé à un homme qui a tout du mari rêvé. Sauf qu’ils ne font plus l’amour depuis longtemps malgré les tentatives d’Iris de ranimer la flamme. Lassée que la situation n’évolue pas, elle décide alors de s’inscrire sur une application de rencontre pour trouver des amants. Et elle ne va pas être déçue.

2 étoiles. "Iris et les hommes". Iris est apparemment comblée. Elle est reconnue dans son métier de dentiste, a deux filles adolescentes qui ne posent aucun problème et a épousé à un homme qui a tout du mari rêvé. Sauf qu’ils ne font plus l’amour depuis longtemps malgré les tentatives d’Iris de ranimer la flamme. Lassée que la situation n’évolue pas, elle décide alors de s’inscrire sur une application de rencontre pour trouver des amants. Et elle ne va pas être déçue.